您好,我是您的按摩治療師。在多年的臨床實踐中,我深切體會到,「樂健生活」並非遙不可及的夢想,而是源於對身體細微需求的洞察與日常的悉心照料。現代生活的快節奏與無形壓力,常使我們的身心處於緊繃狀態,肩頸僵硬、腰背酸痛、甚至是莫名的疲憊感,都可能是身體發出的警訊。作為一位按摩治療師,我致力於透過專業手法舒緩這些不適,但更希望引導大家發掘自身蘊藏的自癒潛能,掌握簡便易行的保健方法,將「樂健」融入日常。今天,我想與您分享一個古老卻極具現代意義的養生智慧──「叩齒吞津」,並從按摩治療的專業角度,剖析它如何為我們的身心平衡與健康活力做出貢獻。

「叩齒吞津」,這項源遠流長的中華傳統養生法,聽起來或許有些古樸,但其背後蘊含的生理學意義,與我們按摩治療所追求的身心整合不謀而合。許多人可能未曾留意,顎部,這個我們用來說話、咀嚼的區域,其實是身體承受和積累壓力的隱形倉庫。長期的精神壓力、不自覺的牙關緊咬,甚至是夜間磨牙,都會導致咀嚼肌群(如咬肌、顳肌)過度負荷,引發一系列連鎖反應。作為按摩治療師,我們經常處理因顎部緊張而引起的頭痛、頸部不適,甚至是顳下頜關節功能紊亂(TMJ)。因此,任何能夠溫和釋放此區域壓力的方法,都值得我們重視與探討。

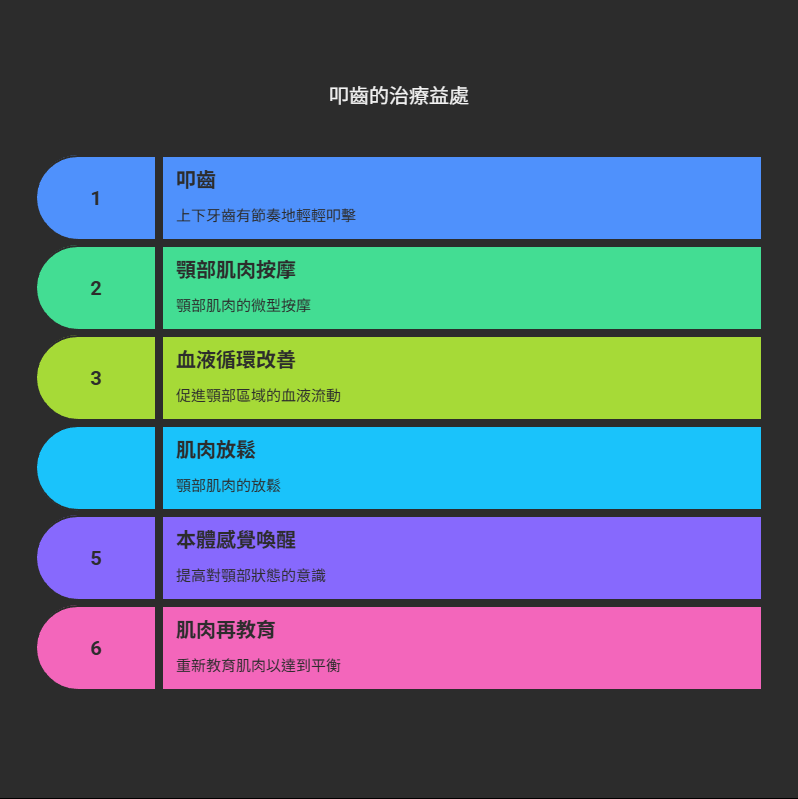

「叩齒」這個動作,即上下牙齒有節奏地輕輕叩擊,從按摩治療的角度來看,無疑是一種精妙的自我筋膜調理與本體感覺喚醒。它不僅僅是牙齒的運動,更像是一種對顎部肌肉與關節的微型按摩。這種輕柔的震動與刺激,有助於打破咀嚼肌因長期緊張而形成的慣性模式,促進局部血液循環,並提升大腦對下顎狀態的感知。當我們有意識地進行叩齒時,等於是在主動引導顎部肌肉放鬆,這與我們在治療中常用的本體感覺神經肌肉促進術(PNF)的某些原理相似,旨在重新教育肌肉,使其恢復到更自然、更放鬆的平衡狀態,為真正的「樂健生活」打下基礎。

顎部的健康狀態,遠不止影響口腔周圍。從肌筋膜的整體觀來看,顎部與頸部、顱骨、肩背部,乃至全身的筋膜網絡緊密相連。這意味著,顎部的持續緊張,如同一個拉緊的繩結,會將張力傳導至身體其他部位,引發頸椎不適、緊張性頭痛、肩部僵硬等問題。因此,透過「叩齒」這樣簡單的動作來緩解顎部壓力,其益處是具有傳導性的。當顎部肌肉得到放鬆,頸椎的壓力減輕,頭部的氣血循環改善,自然能感覺到一種從頭到腳的輕鬆感。這正是「叩齒吞津」作為一種整體養生法的精妙之處,它提醒我們,局部的細微調整,也能帶來全身性的積極轉變。

接著談談「吞津」。傳統中醫將唾液譽為「金津玉液」,視為滋養五臟六腑的寶貴精華。從現代科學角度審視,唾液的重要性同樣不容小覷。它不僅是口腔的天然潤滑劑,更富含多種消化酶(如唾液澱粉酶,啟動初步消化)、抗菌物質(如溶菌酶、乳鐵蛋白)以及多種礦物質。這些成分對於維持口腔健康、保護牙齒與黏膜、輔助消化過程均至關重要。練習「叩齒吞津」時,透過舌頭在口腔內的攪動(古稱「攪海」),能夠有效刺激唾液腺,使其分泌更充盈的津液,而後續的「吞津」動作,則確保了這些有益成分被身體充分吸收利用。

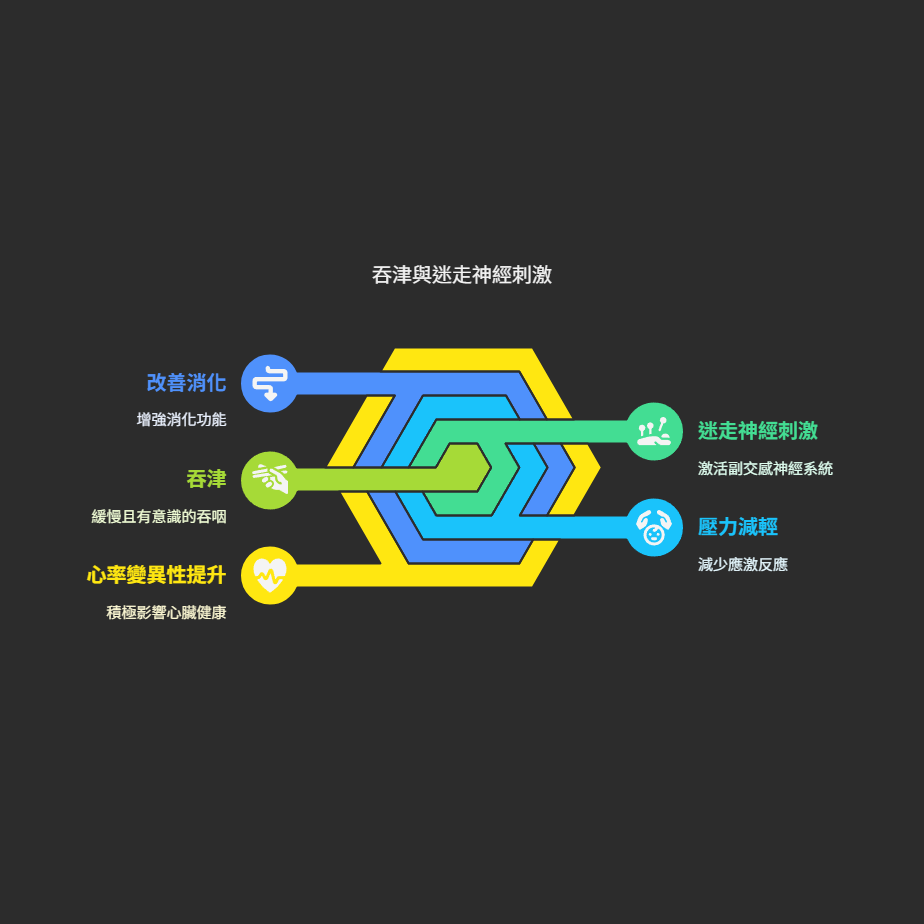

「吞津」這個動作本身,更與我們身心放鬆的關鍵機制──迷走神經的功能息息相關。迷走神經是副交感神經系統(負責「休息與消化」功能)的主要通路,對調節心率、呼吸、消化及情緒狀態扮演著核心角色。吞咽,特別是有意識、緩慢地進行吞津,能夠溫和地刺激喉咽部的迷走神經傳入纖維。這種刺激有助於啟動副交感神經系統,引導身體從「戰鬥或逃跑」的應激模式,切換到「休息與消化」的放鬆模式。因此,練習「吞津」不僅滋養身體,更像是一種內在的「神經SPA」,有助於減輕壓力,改善消化,甚至對提升心率變異性(HRV)帶來正面影響,這正是「樂健生活」所追求的身心平衡。

傳統中醫學認為「腎為先天之本」,而「齒為骨之餘,腎之標也」,意指牙齒的健康與腎氣的充盈密切相關。透過「叩齒」對牙齒及牙齦的適度刺激,能夠間接激發和振奮腎的經氣。從更廣泛的健康視角來看,中醫的「腎」系統不僅關乎泌尿生殖,更涵蓋了人體的生長、發育、生殖以及整體生命力。當我們談論「固腎」,實質上是在強調維護身體的根本能量與抗壓韌性。這與按摩治療中,透過手法改善循環、促進修復、提升個體活力,從而增強整體健康水平的目標是一致的。因此,「叩齒吞津」的固腎作用,可被理解為一種增強生命本源動力的方式。

「叩齒吞津」的益處並不僅限於口腔與腎。中醫亦提及此法能「健脾和胃,促進消化」。脾胃被譽為「後天之本,氣血生化之源」。堅固的牙齒有助於更充分地咀嚼食物,減輕胃腸負擔;而富含酶類的唾液,則能輔助脾胃的運化功能。從按摩治療的角度來看,消化系統的健康是整體健康的基石。腹部按摩是我們常用的手法之一,旨在促進腸道蠕動,改善消化吸收。而「叩齒吞津」作為一種內在的調理方式,與外部的物理治療相輔相成,共同維護消化系統的良好運作,確保身體能有效吸收營養,為「樂健生活」提供充足的能量。

此法對於「強健骨骼,益腦醒神」的益處,亦值得我們關注。中醫理論中「腎主骨,生髓,通于腦」,揭示了腎精對於骨骼健康與腦功能的關鍵作用。長期堅持「叩齒吞津」,有助於腎精充盈,進而滋養骨骼,益腦養髓。在按摩治療實踐中,我們經常遇到因姿勢不良或慢性勞損導致的骨骼肌肉問題,以及因壓力過大導致的注意力不集中、精神不濟。透過「叩齒吞津」這類簡單的自我保健法,結合規律的按摩調理,不僅能改善局部不適,更能從根本上提升身體的自癒力與精神的清晰度,使人神清氣爽,思維敏捷。

為了讓「叩齒吞津」的養生效果更上一層樓,特別是在促進顎部放鬆、改善頭面部氣血循環方面,我們可以結合簡易的穴位按摩。例如,位於咬肌隆起處的「頰車穴(ST6)」和耳屏前顴弓下緣凹陷處的「下關穴(ST7)」,經常按揉有助於直接放鬆咀嚼肌,緩解顎部緊張。手背虎口處的「合谷穴(LI4)」是全身重要的止痛與調理氣機的穴位,對於頭面部不適有良好效果。耳垂後方的「翳風穴(SJ17)」和耳屏中央前方的「聽宮穴(SI19)」,則有助於疏通頭頸部氣血,改善耳部及顳下頜關節周圍的循環。在練習「叩齒吞津」前後,或日常閒暇時,用指腹對這些穴位進行輕柔按壓,每個穴位1-2分鐘,能起到錦上添花的作用。

掌握「叩齒吞津」的正確方法非常簡單:首先,尋找一個安靜的時刻,身心放鬆。口唇微閉,上下牙齒有節奏地輕叩36次左右,力度以牙齒能承受為宜。隨後,用舌頭在口腔內沿牙床、牙面攪動36次,此為「攪海」,待津液滿口後,分三次緩緩咽下,意想津液直送腹部丹田。整個過程應心神專注,動作輕柔。每日早晚或任何方便之時皆可練習,貴在持之以恆。若牙齒狀況不佳,務必量力而行,或諮詢專業人士。這種對身體的細緻關照與內在覺察,本身就是一種邁向「樂健生活」的修習。

作為一位按摩治療師,我始終相信,真正的健康源於日常的點滴積累。 「叩齒吞津」這一古老智慧,正是這種理念的生動體現。它無需特殊器械,不限場地時間,卻能巧妙地調動身體的自癒機制,從顎部的放鬆到消化系統的增益,再到整體能量的提升。當我們將這樣簡單而深刻的練習融入生活,便是在為自己的健康銀行持續儲蓄。這不僅僅是一種身體的鍛鍊,更是一種生活態度,一種與身體和諧共處的智慧。

「樂健生活」的核心在於「主動參與」和「持續實踐」。除了依賴專業的按摩治療來處理已有的不適,更重要的是學會聆聽身體的聲音,掌握一些簡單有效的自我保健方法。「叩齒吞津」便是一個極佳的起點。它提醒我們,即使是最微小的日常習慣,只要持之以恆,也能匯聚成健康的巨大力量。希望今天的分享,能為您開啟一扇通往身心和諧、活力充沛的「樂健生活」之門,讓您在繁忙的日常中,也能輕鬆「叩」開健康與喜悅。若有任何疑問或需要進一步的指導,歡迎隨時與您的按摩治療師交流。